歌人清水比庵のモットー

1. 心の貧しきものは幸せなり(キリストの教え)

この言葉に小生は非常に感動してこれがわが歌だと思った。心の貧しきもの、悲しみがわかっているものは結局悲しいものでなく幸福なのである。この意味の幸福の立場から小生は物を見て歌を作る。故に歌としては幸福な歌を作るが、心貧しきものの歌である。

(短歌誌窓日 昭和49年10月号)

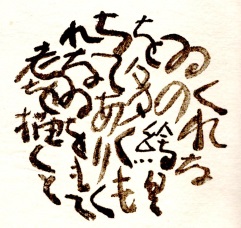

・歌詠みて 九十に至る 悲しさを 九十歌を 悲しく詠まず

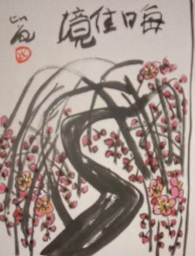

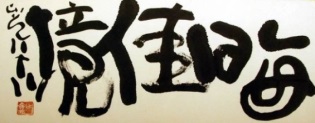

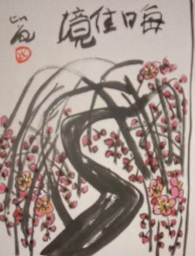

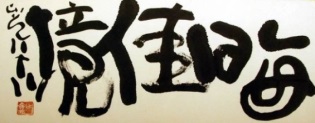

2. 毎日佳境

2. 毎日佳境

毎日佳境。これが小生の標語である。歌詠みは常に佳作を得ることは難しい。しかし常に佳境に居るといふには心掛けである。

毎日佳境。これが小生の標語である。歌詠みは常に佳作を得ることは難しい。しかし常に佳境に居るといふには心掛けである。

歌が何故に楽しいかといへば、毎日佳境に居ることが出来るから楽しいのである。

毎日佳境に居れば佳作は自然に偶然に出来る。

佳作は求めても容易に出来ない。

しかし佳境に居るといふことが本当にわかってくると佳作偶然度は多くなってくる。

(随筆集「紅をもて」より)

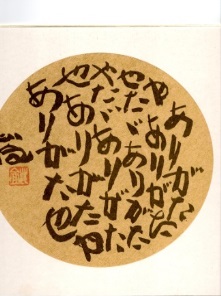

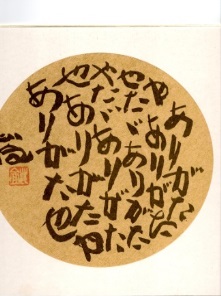

3. ありがたや ありがたや

3. ありがたや ありがたや

佐藤舜一郎「幸福道」の「ありがたやの教え」を比庵は生活でも作歌でも考えていた。

九十を過ぎると不義理を重ねるようになったが、感謝の念は人一倍持っていた。

「如何なる時も人に感謝の心があれば常に和やかである。己は無理をしないことで長生きと勝負する」と言って「ありがたや ありがたや」を唱えていた。

・ありがたや ありがたやとて 毎日を たゞに送れば 長生きをする

・ありがたや ありがたやとて 長生きし 名誉市民に なりてありがたや

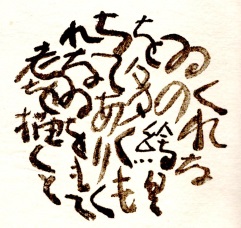

4. 紅(くれなゐ)をもて

・ くれなゐの 絵具を多く もちてあり くれなゐをもて 老をゑがくと

之は小生の新年詠であって、今年(昭和36年79歳)の小生の抱負である。

文房具屋のK君が赤い絵具を沢山送ってくれた。それでこれからは赤い花を多く画きたい。

(短歌誌窓日 昭和36年3月号)

・ 花を画く 赤きがよろし 花を画く 恋を描くが 如くなるべし

・ 生れ日を 照らして花の 天地に くれなゐ比庵 満九十二歳

(最後の誕生日)

・ 朝あけし 松五百本 くれなゐに 海を走りて 日のさしきたる

5. ダンスするごとく(相聞歌)

小生は相聞歌といへばダンスと同じやうに心得ている。小生には精神的ダンスともいへる相聞歌がある。相聞歌を小生は爽やかな味わいに作りたいと思っている。

(短歌誌窓日 昭和49年6月号)

・ けんかする如く 書をかく人のあり われは愛人と ダンスする如く

・ 秋風は 山河を走り おとづれむ シャルルマレランの 恋ふかくあらむ

清水固 (清水比庵の孫)

「清水比庵のページ」 TOPに戻る

2. 毎日佳境

2. 毎日佳境

毎日佳境。これが小生の標語である。歌詠みは常に佳作を得ることは難しい。しかし常に佳境に居るといふには心掛けである。

毎日佳境。これが小生の標語である。歌詠みは常に佳作を得ることは難しい。しかし常に佳境に居るといふには心掛けである。 3. ありがたや ありがたや

3. ありがたや ありがたや