| 最初の孫 | (男) | 易(やすし 平成5年他界) | |

| 2番目 | (男) | 固(かたし 筆者) | |

| 3番目 | (女) | 好子(よしこ 米国在住) | |

| 4番目 | (女) | 汎子(ひろこ) | |

| 5番目 | (女) | 充子(みつこ 米国在住) |

|

|

|

|

|

|

|||||

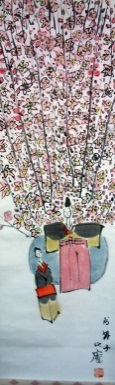

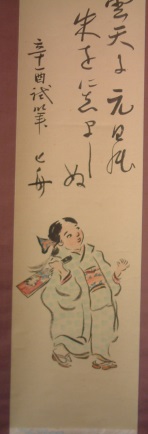

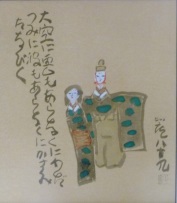

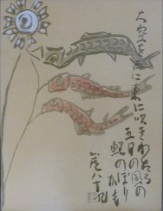

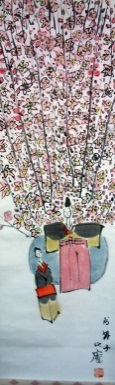

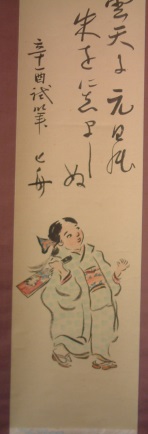

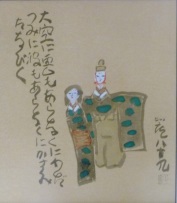

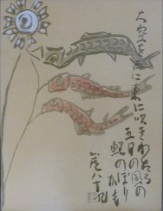

| (鍾馗様) | (金太郎) | (立雛) | (追羽根) | (お雛様) | (鯉のぼり) | |||||

| (易) | (固) | (好子) | (明子→汎子) | (充子) | ||||||

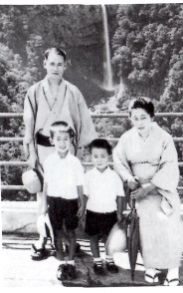

私の祖父の記憶は日光町長時代から始まる。私が生まれたのは横浜市だが記憶は殆どない。昭和11年に父の勤めの関係で千葉県市川市の借家に

移って小学校時代を此処で過ごした。最初の3年間は祖父は日光町長で日光市内に家族と別れて暮らしていたので、夏休みに兄と共に祖母に連れられて日光に行

くのが私の最大の楽しみだった。日光では夕方祖父と一緒によく東照宮や二荒井神社周辺を散歩したが、出会う人の多くが祖父にお辞儀をするのが不思議だっ

た。

私の祖父の記憶は日光町長時代から始まる。私が生まれたのは横浜市だが記憶は殆どない。昭和11年に父の勤めの関係で千葉県市川市の借家に

移って小学校時代を此処で過ごした。最初の3年間は祖父は日光町長で日光市内に家族と別れて暮らしていたので、夏休みに兄と共に祖母に連れられて日光に行

くのが私の最大の楽しみだった。日光では夕方祖父と一緒によく東照宮や二荒井神社周辺を散歩したが、出会う人の多くが祖父にお辞儀をするのが不思議だっ

た。 | ・ | 「謎」 | 幼稚園の兒と母親と なぞなぞ問答いろいろありて 考えて兒のいひけらく 家の中逃げたり止まったりするものは何

ぞ何ぞ 鬼ごっこかあらずあらず 何ならむ何ならむと 母親の困れるを見て それなら教えてあげよ 蠅ですよと (昭和16年 孫娘好子満6

歳)

|

| ・ | 「鈴」 | 稚な児の玩具につきし 小き鈴ちぎれ落ちしを 拾ひとり袂に入れて なにならぬ起居につけて ちりちりと音にひ

びくを たのしみてありけるほどに 家のもの終に聞きつけ あやしみて問はまくすれど われはこたえず (昭和16年 孫娘 汎子満4歳)

|

| ・ | 「孫」 | 孫を抱き歩きて居れば かわいらしき見ろとひとり 言ひ過ぐる婦人もあり 口許をはつかにゆるめ ながめ行く老

人もあり 大方は子うまごなど もちて居る人にてあらむ はたやわが抱くこの孫 かくばかりかわいらしき 孫にてもあるぞ (昭和16年 孫

娘充子満2歳)

|

| ① | 我が家の新聞は裏表すべて比庵の習字で殆ど真っ黒で、これを私が小学校で鼻紙に使って鼻が黒くなり、友達に揶揄されて恥ずかしかっ た。 |

| ② | 孫達によく昔の話をしてくれた。それが大変面白く紙芝居を聴いているような気持だった。

|

| ③ | 近所で火事があり、あわてて墨だけ持って逃げ、お金は部屋に置いたままだった。 |

| ④ | 毎朝家族が庭でラジオ体操をしたが、祖父の体操は子供心にも父に比べて不恰好に見えた。 また剣道のメンの型をよくしていたが、学校で習った型の方が良いと思った。 |

| ⑤ | 祖父は風呂好きだがカラスの行水で、風呂の嫌いだった私は祖父と入るのが好きだった。 |

| ⑥ | 朗詠をする祖父と詩吟好きな父に言われ兄と詩吟教室に通ったが、詩の意味が解らず困った。 |

| ⑦ | 祖父の所望で白髪抜きと肩たたきが孫の日課のようになった。 |

| ⑧ | 夏対策として祖父は干した蜜柑の皮を燃して煙で蚊を追い払う事を毎晩やらせた。効果は抜群だったが一時的で、寝る時は孫が蚊帳に出入

りする際に入った蚊の退治で大変だった。 夏の夕方は祖父が庭に水撒きをしたが、その水を井戸から汲んで運ぶのを手伝い疲れた。 |

| ⑨ | 昭和17年祖母が死去した時満3歳だった末の孫娘充子を寡夫になった祖父は特に可愛がり、ハンモックで寝かせたり、炬燵で絵本を読ん で聞かせたりしていた。 |

| ⑩ | 昭和19年各家庭に防空壕を作れとの命令が出て我が家も作った。半地下で周りを薪で固めたもので、警戒警報が出て数回家族で入った。 昼でも暗くて狭い壕に入るのは怖かったが、その中で祖父が話をしてくれたのが救いだった。 |

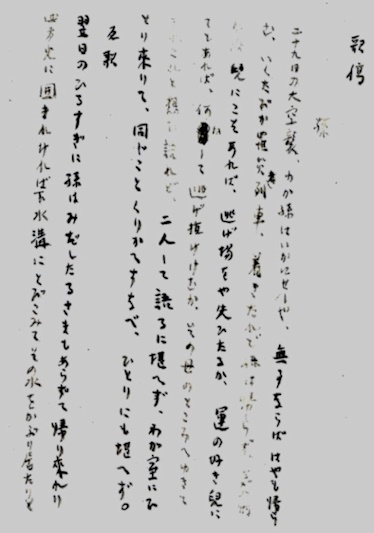

| {孫} | 二十九日の大空襲 わが孫はいかにせしや 無事ならばはやも帰らむ いくたびか罹災者列車 来れども孫は還らず 気の利かぬ兒にこそあれば 逃げ場をや失ひたるか 運の好き兒にてもあれば 何かして逃げ抜けけむか その母のところへゆきて あれこれと想ひ語れど 二人して語るに堪えず わが室に独り来りて 同じことくりかえすなべ 一人にも堪えず |

| {反歌} | 翌日のひるすぎに 孫はみだしたるさまにもあらずて 帰り来れり 四方火に囲まれければ 下水溝にとびこみて その水をかぶりたりと |

|

| 左:名誉市民憲章 右:比庵の名刺 |

|

| 左:若い頃(横分け) 右:77歳(長髪) |

|

|

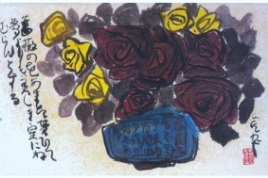

| 薔薇の花 あまた貰いて 夢よりも 美しき室に ねむらんとす |

笊一杯 貰ひしいちご 多くして うれしくして あなうつくしきかも |

|

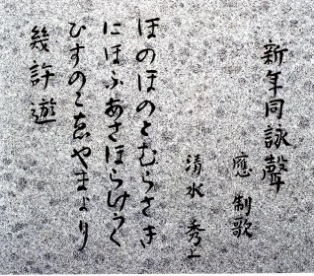

| 93歳の比庵が出した手紙の一部 |

|

|

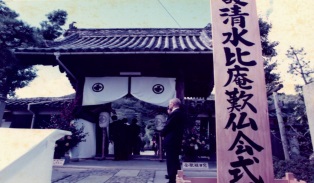

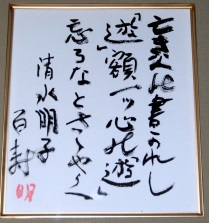

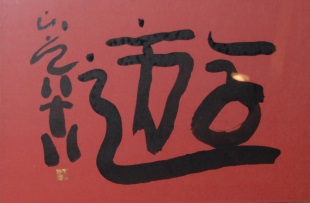

| 左: 100歳の明子が父比庵を想って書いた色紙 亡き父の 書かれし「遊」額一つ 心の「遊」 忘れるなとさゝやく 清水明子百寿

右: 比庵の書「遊」 |

|

|

| ① | 若い時の苦労は無駄でない。苦労は若い時に先取りして楽を老後に残せ。 |

| ② | 必要以上の欲を出すな。腹が立つばかりで醜い顔になる。初めから無かったものと割り切れば心も平和になる。 |

| ③ | 借金だけはするな。人に金を貸すときはやると思わなければならない。 |

| ④ | 人に贈物をする際「つまらないものですが…。」と言うのはよくない。つまらないものなら贈らない事だ。 |

| ⑤ | この頃の子供には本当の子供らしさが欠けている。大人の雛形でしかない。早く大人になり過ぎる。 |

| ⑥ | 子供が成長するまでは親の責任だが、すべてを子供に投資する時代は終った。金が総てではないが自分の金は老後も少しでも持

ち、同時に

楽しみを持つこと。老いてみじめなのはいかん。 狐は穴あり 空の鳥は巣あり 人には少し 銭のあれかし |

| ⑦ | 嫁姑のトラブルは昔も今も変わらない。互いに相手を尊敬し思いやりの心を持ち努力と忍耐だ。 |

| ⑧ | 己れは何一つ悪い事はしていないから死んでもお前たちを困らせる事は何もない。どんなに悪い事が起きてもどん底まで落ちる かに見える ところで光明が見えてよくなるのが我が家の運命らしいからね |

| ⑨ | 生きている人の価値は死後十年二十年と年数が過ぎてから本当の事が分るものだ。死後二十年経ったらこの世を覗いてみたい。 |