清水比庵 妻鶴代への挽歌

比庵の妻鶴代は糟糠の妻として比庵を支えたが、比庵六〇歳の昭和一七年(一九四二年)五六歳で亡くなった。私が小学校五年生の時である。比庵

が日光町長を辞して愈々芸術活動を始めようとした矢先だった。比庵の落胆・悲しみは子供心の私にも十分感じられるほどであった。しかし比庵は弟妹始め多く

の人に励まされてこれをバネに芸術活動を本格的に開始した。

清水鶴代

一 亡妻への挽歌

子供心に祖父の落胆ぶりを記憶している私は、比庵の妻への挽歌には心を打たれ胸が熱くなる。

・わが妻はうつくしかりき死顔のかくうつくしくしてあるをわれは見ず

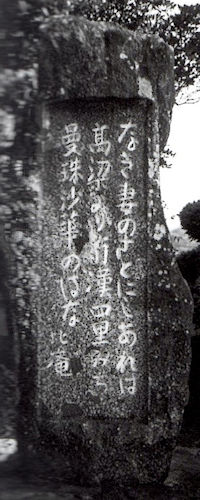

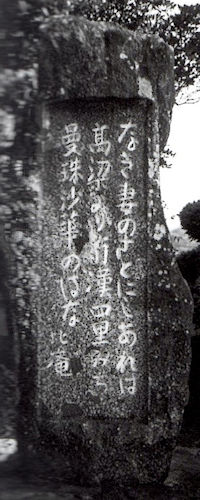

・亡き妻の里にしあれば高梁ゆ有漢(うかん)四里みち曼珠沙華のはな

・墓の前少し掃除し花たててかくはたまには逢ひに来にけり

・木蓮の花咲く妻の墓に来て何もいはねどしばらくをりぬ

・身のまはりひとりみずからすることは死にたる妻をおもふことなり

・十一月二十三日妻の日なり夕日が赤くひとり見てをる

有漢の歌碑

二 比庵の亡妻への想いについて (孫の私見)

①亡き妻の里にしあれば高梁ゆ有漢四里みち曼珠沙華の花

この歌は妻の実家笹田家の菩提寺である有漢(うかん 現在は高梁市)宝妙寺に歌碑とし残っている。比庵は子供時代の思い出として高梁から四里(一六

km)もある隣村有漢の従妹鶴代の実家について「伯母さん(鶴代の母)が可愛がってくれて遊びに行くと帰る時には何時もうまい弁当をたくさん作ってくれ、

貰った土産と一緒に振り分けて肩に掛けて、四里の山道を歩いて帰るのだが、有漢に行くのがとても楽しみだった」と明子に話していた。楽しみの一つに四歳年

下の可愛い従妹鶴代に会える事もあったろう。その様な比庵の話と組み合わせるとこの歌は子供時代からの鶴代との思い出を籠めた篤い一首だと孫の私は想像し

ている。曼珠沙華の花(彼岸花)の画も画いている。

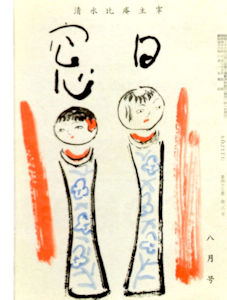

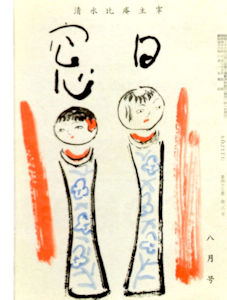

②コケシの画

「窓日」昭和四六年一〇月号駒込だよりに比庵は次の様に書いている「七月号から新しくなった表紙のコケシの画が良いと言う手紙を沢山貰った。

特に女のコケシが可愛いといふ。これには秘密がある。小生の女コケシを見る人が三〇年前に死んだ小生の家内を知っていたら奥さんがモデルと云っただろう。

これは必ずそういふことになる」この言葉は比庵の脳裏に亡き鶴代の面影が強く残っていることを示している。

こけしの画

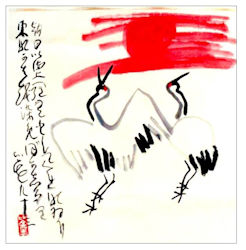

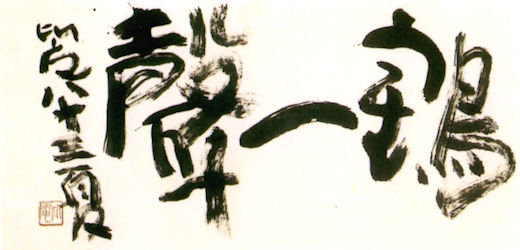

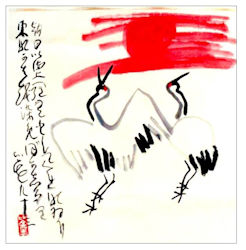

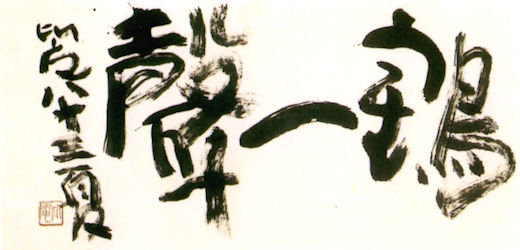

③鶴の画と書

比庵は縁起物として正月などに松・竹・梅の画を多く画いているが、鶴・亀については鶴だけ多く画いている。また「鶴一聲」の書もある。比庵にとっては「鶴」は格別の意味があったのではなかろうかと私は勝手に想像している。

朝日いま上がらんとしてくれないに東なかばを染めぼかしたり 比庵九十三

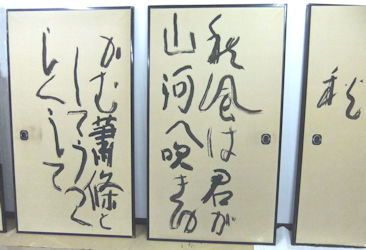

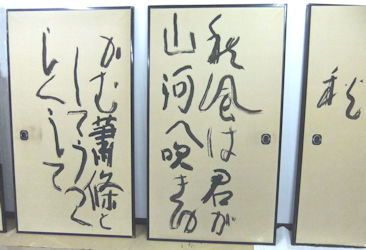

屏風 秋風は

④秋風は君が山河へ吹きゆかむ蕭條としてうつくしくして

この歌は比庵の代表的な相聞歌であり何人かの男女に送っている。ある比庵ファンの方がこれは亡き奥さんを想って詠んだのではないかと書いてい

たが、私も同感である。因みに比庵は九一歳の時に襖一二枚に新年・春・夏・秋・冬それぞれを詠んだ歌を書いているが、秋の歌としてこの歌を選んでいる。

このように比庵の作品の中には亡き妻鶴代を想う気持ちが満ちているものがあると、「鶴代おばあちゃん」が大好きだった孫の目には映るのである。

「清水比庵のページ」 TOPに戻る